Zwischen Hypertextroman, Cybertext und Newsletter

Seitdem ich HTML kenne, wollte ich eine Hyperfiction schreiben. Mit dem Rivva-Newsletter bot sich endlich die Chance, das Medium selbst in einen Cybertext zu verwandeln. Ich hatte noch nie davon gehört, dass jemand so etwas versucht hätte.

Und so wurde mein Newsletter zum literarischen Experiment: einen Cybertext in die vertraute Schleife des Newsletters einzuschreiben. Kein Essay, keine Kurzgeschichte, sondern fortlaufende Episoden wie in einem Roman – mit Plot, Wiederkehr und einer Crew, die selbst manchmal nicht weiß, ob sie existiert.

Ich wollte herausfinden: Kann man einen Newsletter so bauen, dass er nicht bloß informiert, sondern sich wie ein Textadventure liest – fragmentiert, verzweigt, verschachtelt?

Wie früher, als HTML noch Handschrift war

Der technische Unterbau ist denkbar simpel: ein Newsletter in HTML.

Aber genau das ist der Trick: <a>-Tags als geheime Portale, CSS-Krümel als Tarnung, absichtlich defekte Links als Anker in die Zukunft, bedingte Inhalte und aleatorische URLs.

Die Grundidee: ein Medium hacken, indem man es wörtlich nimmt.

Newsletter = regelmäßige Signale aus der Meerestiefe.

Leser = Funkstationen an der Oberfläche.

Manchmal kommt Antwort.

Manchmal nicht.

Weltbau & Struktur: Ein Boot, eine Route, ein Seepunkt

Im Zentrum der Erzählung steht ein experimentelles Forschungsboot, gesteuert von einer kleinen Crew auf einer rätselhaften Route entlang einer submarinen Lemniskate – der Spur einer liegenden Acht.

Die Fahrten wirken wie wissenschaftliche Missionen, doch die Realität beginnt zu kippen: Erinnerungslücken, gestörte Protokolle und unmögliche Signale deuten auf eine verborgene Struktur der Reise.

In der Mitte der Acht, dem Seepunkt, beginnen viele Dinge – aber sie enden nicht. Die Schleifen scheinen identisch, aber wiederholen sich nicht exakt. Vergangenheit und Zukunft überlagern sich. Identitäten verschwimmen. Signale verzerren.

Mehr will ich nicht spoilern. Ein gutes Mysterium ist am stärksten, wenn es sich seiner eigenen Logik entzieht. Wie eine Acht: geschlossen – und doch offen in der Mitte. „Das Soufflé fällt nur zusammen, wenn man zu viel erklärt“, würde der Smutje kommentieren.

Die Lemniskate ist nicht nur Setting, sondern Strukturprinzip: Wiederholung ohne Wiederholung, Spiegelungen, Rückkopplungen.

Die Geschichte entfaltet sich fragmentarisch:

- Logbucheinträge, Funksprüche, Systemmeldungen

- ASCII-Glitches und 404-Fehlerseiten

- alternative Fragmente, Nebentexte, Pseudo-Dokumente

- Echos, Wiederholungen, Spiegelungen

- Koordinaten, Anagramme, Zahlencodes (Puzzle-Mechaniken)

Die Reihenfolge verschwimmt. Signale scheinen auf sich selbst zu antworten. Ereignisse widerhallen rückwärts.

Cybertext: Literatur als Maschine

Der Begriff stammt von Espen Aarseth. Cybertexte sind keine bloßen Erzählungen, sie sind Systeme. Man läuft sie ab, arbeitet mit ihnen, statt sie linear zu konsumieren. Die Struktur selbst erzeugt Bedeutung, nicht nur der Inhalt.

Ergodic Reading – Arbeit des Lesers:

Nichtlesen ist eine bewusste Option. Wer weiterkommen will, muss Entscheidungen treffen – und stellt sich den Lesepfad selbst zusammen.Loops, Knoten & Pfade:

Keine lineare Dramaturgie, sondern Schleifen, Selbstreferenzen, visuelle Codes, spekulative Technologie. Zeit ist hier kein Vektor, sondern eine wiederholbare Fläche. Mehrfaches Lesen erzeugt neue Bedeutungsschichten.Undurchsichtigkeit und Stille:

Was ausgelassen wird, spricht mit. Das Fehlen von Information wird Teil der Erzählung – ein „unsichtbares Narrativ“, das Leser mitdenken.

Prinzipien der ergodischen Erzählung

Auf die Arbeit am Text heruntergebrochen, heißt das in der Praxis:

HTML-Anker in die Zukunft setzen:

Versteckte oder kryptische Links, die zunächst ins Nichts führen und erst später aktiviert werden. Auch: interne Anker, die rückwärts verlinken – die Geschichte kennt ihren eigenen Index.In Fragmenten schreiben:

Nicht alles muss aufgelöst werden. Lücken, Auslassungen, offene Enden laden zum Mitdenken ein. Eine Ausgabe nur aus Metadaten, Systemfehlern oder Fragmenten kann dichter wirken als jeder volle Text. Banale Sätze können sich später als Schlüsselstellen entpuppen.Metastruktur als Fundschicht:

Nicht jede Ausgabe ist ein Kapitel, sondern ein Sektor in einem größeren Textkörper. Statt linearer Chronologie entsteht eine Struktur wie ein Datenfund, die Leser schichtweise, lückenhaft, rekonstruierbar entdecken.Negative Space ≙ Pausen in der Musik:

Absenz erzeugt Spannung. Eine Episode ohne Signal ist selbst ein Erzählelement. Schweigen, Abbruch, fehlende IDs können spannender sein als jeder volle Absatz.

Fiktion, Spiel, Interface & Lesererfahrung

Cybertexte machen aus Konsumenten Mitproduzenten – und mitunter sogar Mitautoren einer Welt.

- Als immersives Format:

Wer aufmerksam liest, wird zum Entdecker. - Als digitales Kunstobjekt:

Jedes Fragment, jeder 404-Link wird Teil eines Gesamtkunstwerks. - Als Einladung zum Mitspielen:

Leser schreiben mit – durch Erinnerung, Klicks, Schweigen.

Resonanzliteratur: Die Story als Spiegel

Gestartet als klassischer Newsletter, transmutierte die Form langsam zu einer semiotischen Tauchausrüstung für Fortgeschrittene.

Ich wollte den Zustand des Internets selbst spiegeln in eine narrative Struktur, die ihn zugleich dokumentiert, beklagt und unterwandert – eine kleine Allegorie über Bewusstsein, Identität, Resonanz und die Verwischung zwischen Mensch, Maschine und Publikum.

Die Crew – Funkerin, Roboto, Wissenschaftsoffizierin – wurde zur Metapher: ihre Stimmen standen für das Überhören, Vergessen, Verstummen. Statt laut zu senden, legte der Text Schweigen frei – als verdichtetes Signal.

So wurde das Experiment zur Parabel über Resonanz: Jede nicht geöffnete E-Mail, jeder nicht geklickte Link wurde Teil der Erzählung. Das Boot wusste am Ende nicht: Ist niemand da oben – oder hört niemand hin?

Die Fiktion spiegelt den Zustand kleiner Internetprojekte im Rauschen.

Vergessen ≙ Aufmerksamkeitsverlust.

Mit Tiefe zu enden heißt nicht, abgeschlossen zu sein – sondern unerreichbar geworden.

Ein Nachklang, wie Musik ohne Instrument.

Ein Echo eines Echos.

Die Form überlebt den Inhalt.

Eine Lemniskate (∞) aus Text.

Wer noch einmal eintauchen möchte:

Das Newsletter-Archiv versammelt alle Ausgaben und ihre versteckten Pfade.

Und hier erzähle ich über die Idee und den Entstehungsprozess: Die Schleife war die Nachricht.

Links

- Jorge Luis Borges … eine Bibliothek voller Cybertext-Ideen

- Julio Cortázar: Rayuela (1963/1981)

- Michael Joyce: afternoon, a story (1987/2020)

- Michael Joyce: Twelve Blue (1996)

- Espen Aarseth: Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature (1997)

- Mark Z. Danielewski: House of Leaves (2000)

- Alexandra Saemmer: Böhmische Dörfer (2011)

- Steven Johnson: Why No One Clicked on the Great Hypertext Story

(2013)

(2013)

Geschichtenerzählen

Geschichten zu erzählen ist das älteste und wirkungsvollste Kommunikationsmittel, das wir Menschen haben.

Großartiger Vortrag: Storytelling mit Andy Goodman![]() . Noch vor Chip Heath empfohlen.

. Noch vor Chip Heath empfohlen.

Geschichten erzählen unsere Geschichte als Spezies. Sie definieren unsere Identität: Wir sind die Geschichten, die wir erzählen wollen, minus der Geschichten, die niemand mehr hören möchte.

:-) Geschichten, denen wir kollektiv zustimmen, beschreiben unsere Kultur. Und mehr als alles andere dienen sie uns zur Erinnerung: Die Chance, dass sich jemand an Fakten erinnert, ist viel größer, wenn die Fakten in einer Geschichte verpackt werden, als wenn nur die bloßen Fakten präsentiert werden.

Warum manche Ideen kleben bleiben und andere nicht

"Stickiness" ist die Qualität einer kommunizierten Idee, beim Empfänger der Nachricht "hängen" zu bleiben, also nicht sofort wieder vergessen zu werden. "Sticky Eyeballs" bezeichnet im Marketing die bleibenden Zuschauer einer TV-Sendung oder die anhaltenden Nutzer einer Website. Der "Stickiness"-Faktor ist nach Malcolm Gladwell auch eines der drei Kriterien für den Tipping Point, um Dinge ins Rollen zu bekommen.

Im Podcast-Interview mit Chip Heath![]() (Professor an der Stanford Business School) erfahren wir, was wir tun können, damit unsere eigenen Ideen kleben bleiben und andere Menschen inspirieren. So erklärt er u. A. das SUCCESs-Akronym: Simple, Unexpected, Concrete, Credible, Emotional Stories = Success. Wir erfahren, was der Sinatra-Test ist und warum es so schwer ist, Ideen einfach zu halten, sobald wir zu viel Wissen haben.

(Professor an der Stanford Business School) erfahren wir, was wir tun können, damit unsere eigenen Ideen kleben bleiben und andere Menschen inspirieren. So erklärt er u. A. das SUCCESs-Akronym: Simple, Unexpected, Concrete, Credible, Emotional Stories = Success. Wir erfahren, was der Sinatra-Test ist und warum es so schwer ist, Ideen einfach zu halten, sobald wir zu viel Wissen haben.

Gestern erschien dieser Vortrag![]() – ebenfalls sehr empfehlenswert –, das Interview finde ich persönlich jedoch informativer. Das Buch habe ich noch nicht gelesen.

– ebenfalls sehr empfehlenswert –, das Interview finde ich persönlich jedoch informativer. Das Buch habe ich noch nicht gelesen.

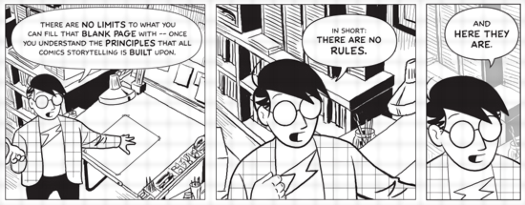

Making Comics:

Visuelle Sprache des Geschichtenerzählens

Es gibt dutzende Bücher um zu lernen, wie man Comics zeichnet. Die meisten drehen sich allerdings um reine Technik: Panels, Figuren, Stile. Ich kenne bisher nur zwei Bücher, die sich ausführlich dem Thema widmen, wie man mit Bildern Geschichten schreibt:

- Will Eisner: Graphic Storytelling and Visual Narrative (1996)

- Scott McCloud: Making Comics – Storytelling Secrets of Comics, Manga and Graphic Novels (2006)

Obwohl sich die zwei Autoren das gleiche Ziel gesetzt haben, könnten ihre Wege unterschiedlicher nicht sein. Will Eisner spricht aus meiner Sicht mehr die rechte, musische Hirnhälfte an, Scott McCloud stärker die linke, logische Hälfte. Will Eisners Buch ist wirklich 1a (Danke Benjamin), setzt jedoch mehr voraus. Scott McCloud dagegen macht die Prinzipien des Comiczeichnens mit seinem Buch sichtbarer: was dem erfahrenen Comiczeichner zutiefst intuitiv erscheint, dem Anfänger jedoch bewußt gemacht werden muss.

- Wie fange ich den richtigen Moment fürs Panel ein? Was stelle ich dar, was lasse ich weg?

- Wie mache ich die Handlung klar und führe die Augen des Lesers?

- Wie wähle ich Wort und Bild, so dass sie zusammen kommunizieren?

- Wie erschaffe ich abwechslungsreiche und einzigartige Charaktere mit innerem Leben und unvergesslichem Aussehen?

- Wie zeichne ich Körpersprache und Gesichtsausdrücke?

Visuelle Medien leben von ihrem Unterhaltungswert. Deshalb ist der erzählerische Aspekt zentral. Ich lese ein Comic (oder jedes andere Buch) schlichtweg nicht (zu Ende), wenn mich die Geschichte als Leser nicht packt, fesselt und mitreißt. Geschickt gewählte Zeitpunkte, ihr "Framing", ihre bildliche Darstellung, die Wortwahl und der Lesefluss von Panel zu Panel bestimmen, ob die Story klar kommuniziert wird oder als konfuses Durcheinander wirkt.

Eisner: Das Geschichtenerzählen ist seit Urzeiten tiefster Bestandteil unseres Sozialverhaltens. Über Geschichten lernen wir die Verhaltensregeln innerhalb der Gemeinschaft kennen, diskutieren Moral und Werte, oder befriedigen unsere Neugier. Sie dramatisieren soziale Beziehungen und die Probleme des Lebens, vermitteln Ideen oder leben Phantasien aus. Das Erzählen von Geschichten erfordert Können.

Früher diente der Erzähler in der Gruppe oder im Stamm als Unterhalter, Lehrer und Historiker. Geschichten überlieferten Wissen von Generation zu Generation. Diese Rolle spielen sie bis heute. Ein Erzähler muss jedoch erst einmal überhaupt etwas zu erzählen haben und dann auch noch geschickt weiterzugeben wissen.

Die frühesten Erzähler nutzten wohl krude Bilder, unterstützt durch Gesten und Stimmlaute, welche später zu Sprache wurden. Als über die Jahrhunderte neue Technologien entstanden (Papier, Druckereien, …), beeinflussten diese weiter die Erzählkünste.

McCloud stellt in seinen Kapiteln immer und immer wieder klar, dass es keine Regeln gibt, niemand alle Antworten kennt, jeder aber ein kleines Stückchen vom Puzzle hat. Wer neugierig ist, folge jedoch diesen vieren:

- Lerne von jedermann,

- folge niemandem,

- achte auf Muster,

- übe wie verrückt.

Wenn sich Ideen aus seinen vorherigen Büchern Understanding Comics und Reinventing Comics wiederholen, dann nur, weil sie von zentraler Bedeutung sind. Allgemein sind die in Making Comics beschriebenen Prinzipien und Konzepte gut und leicht auch aufs User Interface Design, Fotografieren, Filmen oder Produzieren von Screencasts übertragbar.

Nach diesem Buch kann man Comicbücher auf keinen Fall mehr mit den gleichen Augen lesen – man sieht plötzlich, wie sich der Zeichner der visuellen Elemente bedient, und kann nicht mehr wegkucken.

Rivva gestartet

Am 3. habe ich still und heimlich Rivva gelauncht: einen Meme Tracker, der die deutschsprachige Bloglandschaft nach den aktuellen Top-Themen und Diskussionen – kurz: dem Zeitgeist – durchforstet. Mehr zu den Hintergründen auf dem Rivva-Blog …

Inspiration: Steve Jobs -

Stay hungry, stay foolish

Mit seiner Stanford Commencement Speech![]() hat Steve Jobs letztes Jahr eine extrem inspirierende Rede gehalten. Keine, die man hört und vergisst. Sondern eine, die tief geht und berührt. Neulich erst habe ich entdeckt, dass sein Vortrag mittlerweile auch als Video zu haben ist:

hat Steve Jobs letztes Jahr eine extrem inspirierende Rede gehalten. Keine, die man hört und vergisst. Sondern eine, die tief geht und berührt. Neulich erst habe ich entdeckt, dass sein Vortrag mittlerweile auch als Video zu haben ist:

Andere Formate: Transkription![]() , Audio: MP3

, Audio: MP3![]() , AAC, Video: MP4.

, AAC, Video: MP4.

You've got to find what you love.

Jobs: Du musst herausfinden, was du liebst. Das gilt für deine Arbeit genauso wie für deine Geliebten. Deine Arbeit macht einen Großteil deines Lebens aus, und der einzige Weg, um wirklich glücklich zu sein, ist die Sachen zu machen, die du für großartig hältst. Wenn du es noch nicht gefunden hast, halt die Augen auf. Hör nicht auf zu suchen. Wie mit allen Angelegenheiten des Herzens wirst du schon merken, wenn du fündig wirst. Und wie mit allen großartigen Beziehungen läuft es mit den Jahren besser und besser. Also halte die Augen offen, hör niemals auf zu suchen.

Stay hungry. Stay foolish.

Deine Zeit ist begrenzt, also verschwende sie nicht, indem du anderer Leute Leben lebst. Geh nicht dem Dogma in die Falle – was nichts anderes ist, als sein Leben so zu führen, wie andere es sich vorstellen. Lass den Lärm anderer Leute Meinungen nicht deine eigene innere Stimme ertränken. Und am wichtigsten: Hab Mut, deinem Herzen und deiner Intuition zu folgen. Irgendwie wissen sie bereits, was du wirklich willst. Alles andere ist sekundär.